除了硬件,还要“服软”,工商业储能收益的破局之道在此?

光伏产业网讯

发布日期:2025-06-20

核心提示:

除了硬件,还要“服软”,工商业储能收益的破局之道在此?

在工商业储能赛道持续升温的当下,行业正面临一场深刻的变革。随着多地峰谷电价差收窄、政策补贴退坡,单纯依靠硬件参数竞争的模式难以为继。借用远景科技孙捷的话来说:“未来的储能竞争,是硬件、软件与服务能力的协同进化。当下除了硬件外,还要‘服软’,‘服’就是服务,‘软’就是软件。”

一、硬件内卷终结:从参数竞赛到价值深耕

近两年以来,工商业储能行业陷入激烈的硬件参数比拼:电芯容量从280Ah飙升至587Ah,再到684Ah,PCS功率密度不断刷新纪录,系统集成度越来越高。然而,单纯硬件升级带来的边际效益正在递减。

据某负责人透露:“当电芯循环寿命普遍突破8000次时,单纯提升数字指标对客户收益的贡献已微乎其微。”

这种“硬件内卷”的困境在江苏某工商业园区项目中暴露无遗。两家供应商分别采用314Ah和320Ah电芯的储能系统,理论上充放电效率仅相差0.3%,但年度综合收益却因运维策略差异产生12%的差距。这印证了一个事实:硬件参数的极致追求已无法满足客户需求,储能的价值亟需通过更深层次的运营挖掘。

二、软件定义储能:从“工具”到“大脑”的进化

在硬件趋同的背景下,软件算法成为解锁储能全生命周期价值的核心钥匙。

阳光电源蔡博士曾表示:储能的本质还是要回归用户真实需求和场景价值。储能系统的核心竞争力,并非仅限于追求电芯性能或单一参数的极致突破,而在于构建覆盖各场景的、全生命周期的解决方案。

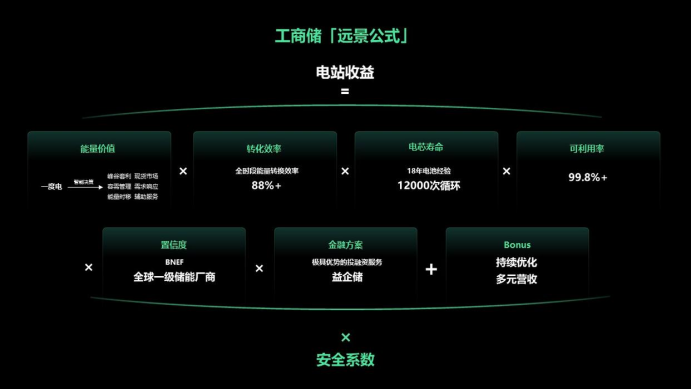

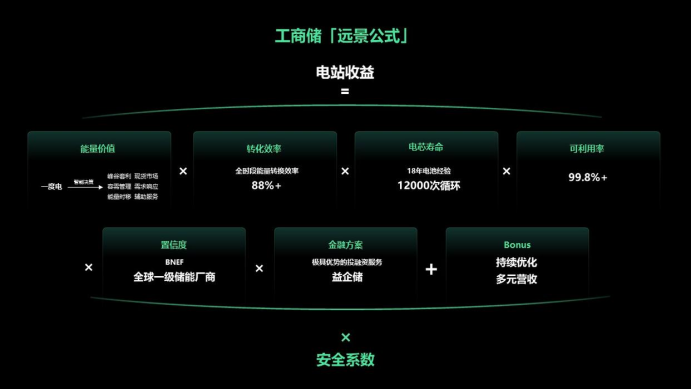

远景科技推出的“远景公式”,首次将能量转化效率、电芯健康度(SOH)、可利用率等核心参数纳入统一评估体系。

据介绍,远景的技术突破在于,通过动态优化智能决策路径,基于实时电价与负荷需求,匹配最高价值应用模式,其实质是将软件和算法转化为工商储收益,推出“内循环+外循环”场景化双循环解决方案,

并通过动态优化算法实现六大应用场景的智能切换:峰谷套利、需量管理、能量时移、需求响应、现货交易、辅助服务。

华为数字能源则融合4T技术,坚持高质量战略,积极融合AI,依托全场景构网技术,加速光风储成为主力电源。通过让AI技术深度赋能设备,进入客户生产系统,实现端边云协同,帮助客户实现电站运维的少人化,无人化,电站运营的智能化,激发全链路价值。

以广东某精密制造企业为例,运用AI负荷预测系统结合分时电价曲线,能够将储能充放电时段精准匹配企业用电波谷与电网需求高峰,减少企业年度电费支出,同时还能获得需求侧响应补贴。

这种“软硬协同”的解决方案,将储能从“被动存电”的工具升级为“主动创收”的大脑。

三、服务生态重构:从“单打独斗”到“生态共赢”

储能系统的复杂性决定了单一企业难以覆盖全链条价值。远景构建的“益企储”合伙人计划,通过“技术赋能+渠道共享”模式,已吸引涵盖设计院、EPC、投融资机构等领域的120余家合作伙伴。这种开放生态带来三重价值:

技术端:算法模型通过海量场景数据持续迭代,提升策略精度;

运营端:标准化设计、模块化建设将项目交付周期缩短40%;

资本端:创新“储能+金融”的轻资产模式,降低客户初始投资门槛。

当下这种全生命周期服务体系,正在重新厘清储能项目的价值边界。

四、软硬服一体化成胜负手

当前工商业储能市场呈现“冰火两重天”:一方面行业入局者数量增多,另一方面70%的中小企业面临生存危机。

业内人士指出,缺乏核心技术积累的企业将加速出清,行业集中度将向具备“软硬服一体化”能力的头部企业集中。

尽管新能源全面入市后造成价格上下限波动加大,但这也有利于包括新型储能在内所有灵活性资源的成本和价值的投资回报。

储能的本质是能源服务,只有真正解决客户用电焦虑、创造可持续收益的企业,才有机会笑到最后。

除了要硬件,还要“服软”,工商业储能才能破局?

一、硬件内卷终结:从参数竞赛到价值深耕

近两年以来,工商业储能行业陷入激烈的硬件参数比拼:电芯容量从280Ah飙升至587Ah,再到684Ah,PCS功率密度不断刷新纪录,系统集成度越来越高。然而,单纯硬件升级带来的边际效益正在递减。

据某负责人透露:“当电芯循环寿命普遍突破8000次时,单纯提升数字指标对客户收益的贡献已微乎其微。”

这种“硬件内卷”的困境在江苏某工商业园区项目中暴露无遗。两家供应商分别采用314Ah和320Ah电芯的储能系统,理论上充放电效率仅相差0.3%,但年度综合收益却因运维策略差异产生12%的差距。这印证了一个事实:硬件参数的极致追求已无法满足客户需求,储能的价值亟需通过更深层次的运营挖掘。

二、软件定义储能:从“工具”到“大脑”的进化

在硬件趋同的背景下,软件算法成为解锁储能全生命周期价值的核心钥匙。

阳光电源蔡博士曾表示:储能的本质还是要回归用户真实需求和场景价值。储能系统的核心竞争力,并非仅限于追求电芯性能或单一参数的极致突破,而在于构建覆盖各场景的、全生命周期的解决方案。

远景科技推出的“远景公式”,首次将能量转化效率、电芯健康度(SOH)、可利用率等核心参数纳入统一评估体系。

据介绍,远景的技术突破在于,通过动态优化智能决策路径,基于实时电价与负荷需求,匹配最高价值应用模式,其实质是将软件和算法转化为工商储收益,推出“内循环+外循环”场景化双循环解决方案,

并通过动态优化算法实现六大应用场景的智能切换:峰谷套利、需量管理、能量时移、需求响应、现货交易、辅助服务。

华为数字能源则融合4T技术,坚持高质量战略,积极融合AI,依托全场景构网技术,加速光风储成为主力电源。通过让AI技术深度赋能设备,进入客户生产系统,实现端边云协同,帮助客户实现电站运维的少人化,无人化,电站运营的智能化,激发全链路价值。

以广东某精密制造企业为例,运用AI负荷预测系统结合分时电价曲线,能够将储能充放电时段精准匹配企业用电波谷与电网需求高峰,减少企业年度电费支出,同时还能获得需求侧响应补贴。

这种“软硬协同”的解决方案,将储能从“被动存电”的工具升级为“主动创收”的大脑。

三、服务生态重构:从“单打独斗”到“生态共赢”

储能系统的复杂性决定了单一企业难以覆盖全链条价值。远景构建的“益企储”合伙人计划,通过“技术赋能+渠道共享”模式,已吸引涵盖设计院、EPC、投融资机构等领域的120余家合作伙伴。这种开放生态带来三重价值:

技术端:算法模型通过海量场景数据持续迭代,提升策略精度;

运营端:标准化设计、模块化建设将项目交付周期缩短40%;

资本端:创新“储能+金融”的轻资产模式,降低客户初始投资门槛。

当下这种全生命周期服务体系,正在重新厘清储能项目的价值边界。

四、软硬服一体化成胜负手

当前工商业储能市场呈现“冰火两重天”:一方面行业入局者数量增多,另一方面70%的中小企业面临生存危机。

业内人士指出,缺乏核心技术积累的企业将加速出清,行业集中度将向具备“软硬服一体化”能力的头部企业集中。

尽管新能源全面入市后造成价格上下限波动加大,但这也有利于包括新型储能在内所有灵活性资源的成本和价值的投资回报。

储能的本质是能源服务,只有真正解决客户用电焦虑、创造可持续收益的企业,才有机会笑到最后。

除了要硬件,还要“服软”,工商业储能才能破局?