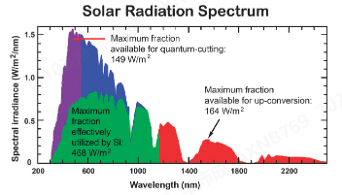

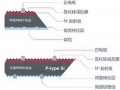

由于传统晶硅电池对近红外光(>1100 nm)和紫外光(300-400 nm)的低利用率(见图1)——太阳光谱中低能光子(红外)则无法被吸收,而高能光子(紫外-蓝光)的过剩能量以热能形式耗散,这导致约50%的太阳光谱能量损失[2]。前者可通过上转换技术实现利用,后者则可通过光子倍增技术或下转换技术完成对高能光子的吸收[3](见图2),上下转换技术笔者会在后续的文章中介绍。不同于仅能实现“一转一”的下转换技术(单个高能光子转换成单个低能光子,其量子转化效率不足100%),光子倍增技术的核心是利用稀土元素离子能把单光子分裂为多光子的机制——即量子裁剪(Quantum-Cutting, QC),将高能光子转换为晶硅敏感的可见/近红外光子,其量子效率超过100%,甚至接近200%,进而大大提升晶硅电池对太阳光的利用率,为晶硅电池效率的跃升开辟了全新路径。同时也可以降低高能光子对晶硅电池钝化膜层的破坏,提升太阳电池的寿命。本文将从原理、材料体系、器件设计等维度,系统分析该技术在晶硅电池(尤其是背接触电池)中的应用潜力。

量子裁剪(quantum cutting)是一种非线性光转换过程,其本质是通过材料内部的能量级联或协同转移,将单个高能光子(如紫外光子,3.5 eV)分裂为两个或多个低能光子(如近红外光子,1.1 eV)。这项技术最早被应用在照明与电子显示系统领域。根据机制不同基本可分为两种:

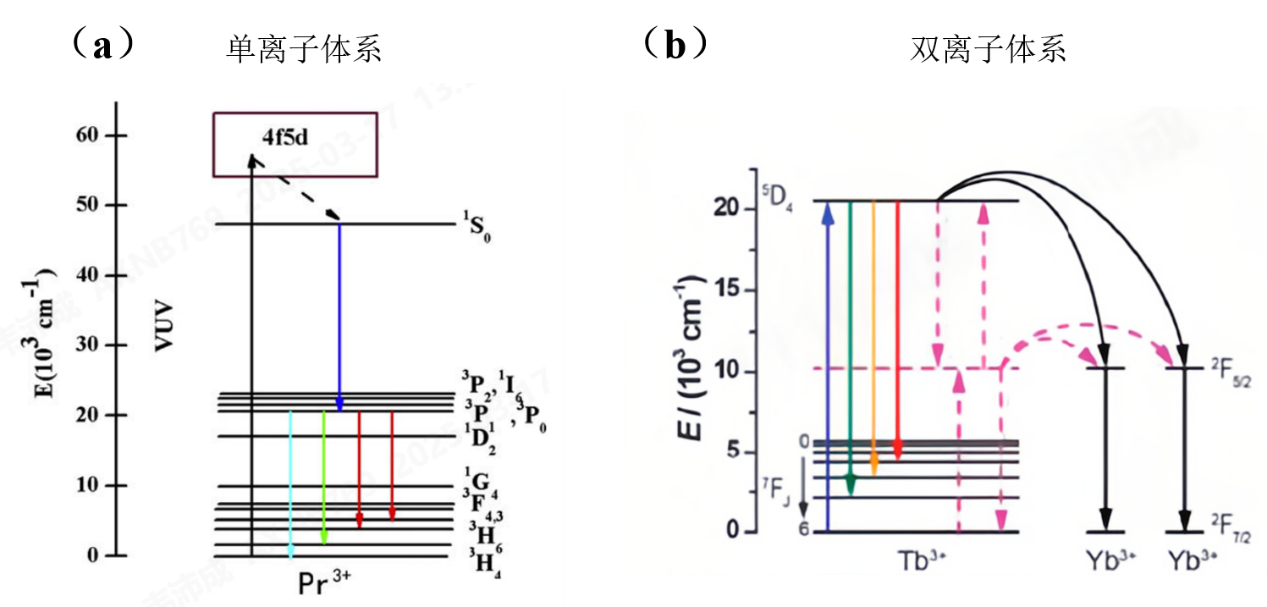

首先是“单离子级联发射”机制[4](见图3a),这是一种通过单个离子内部的能级跃迁实现光子倍增的机制。当离子(如Pr³⁺)吸收一个高能紫外光子后,电子从基态激发至高能态(如³P₀),随后通过多步非辐射弛豫或辐射跃迁逐级降至中间能级(如¹G₄),最终跃迁回基态(如³H₄),在此过程中分阶段释放出两个或多个低能近红外光子。例如,Pr³⁺在氟化物基质(如NaYF₄)中可依次发射~480 nm和~1015 nm光子,理论量子效率达140%,其关键在于离子能级的精细调控和基质低声子化特性,以抑制非辐射损耗,确保能量高效转化为光子输出。

其次是“双离子协同转移”[4] (见图3b),它是一种通过两个离子间的高效能量耦合实现光子倍增的机制。当敏化剂离子(如Tb³⁺)吸收一个高能紫外光子后,其激发态(如⁵D₄能级)的能量恰好是接收体离子(如Yb³⁺)单次跃迁所需能量(²F₇/₂→²F₅/₂)的两倍,通过协同能量转移过程,Tb³⁺的激发态能量同时传递给两个相邻的Yb³⁺离子,触发两者分别发射一个近红外光子[5](~980 nm)。例如,在YPO₄:Tb³⁺-Yb³⁺体系中,单个480 nm紫外光子被Tb³⁺吸收后,通过共振偶极-偶极相互作用,将总计约1.24eV的能量平均分配给两个Yb³⁺离子,实现量子效率达188%,其核心在于离子间距的精准调控(<1 nm)及基质晶格的低声子化设计,以最大化协同转移概率并抑制能量回传。

量子裁剪技术作为光子倍增技术的核心,近年来也取得显著进展,核心聚焦于高效材料体系的开发与机理优化。研究者通过稀土离子对(如Tb³⁺-Yb³⁺、Pr³⁺-Yb³⁺)的协同能量转移机制,在氟化物(NaYF₄)、氧化物(YPO₄)及玻璃陶瓷等低声子能基质中实现量子效率突破190%[6-7],其中Cs₃Y₂Br₉:Er³⁺-Yb³⁺体系甚至达到195%[8];同时,通过核壳结构设计(如NaYF₄@NaGdF₄)抑制表面淬灭,将Yb³⁺发光寿命提升至毫秒级[9],并结合Ce³⁺、Bi³⁺等敏化剂的吸收扩展至紫外-蓝光宽谱[10-11](250–500 nm)。近期研究进一步探索了无稀土体系(如Cu⁺/Mn⁴⁺掺杂)和钙钛矿量子点复合结构[12-13],为低成本、高稳定性应用奠定基础,推动该技术从实验室向晶硅电池、窄带隙光伏器件的产业化集成迈出关键一步。爱旭研发中心的工作人员对光子倍增技术在晶硅电池量产提效方面也做了比较深入的研究,下期将对光子倍增技术在光伏领域的应用进行介绍,敬请期待!